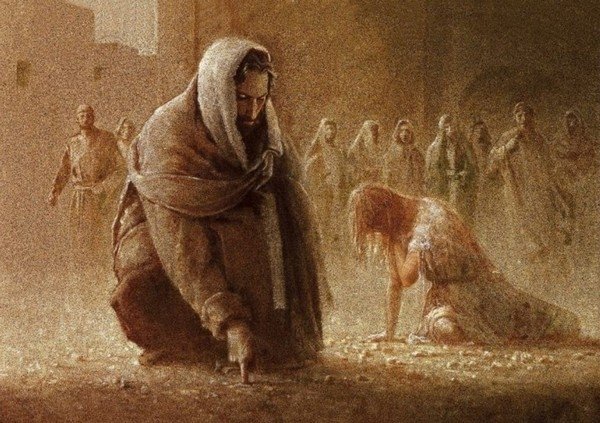

Евангельская сцена, в которой ко Христу приводят женщину, уличенную в прелюбодеянии, потрясает своим напряжением. Закон и люди требуют суда. А Он – наклоняется и пишет на земле. Ни слова. Ни жеста осуждения. Лишь тишина и письмена, исчезающие в пыли храма. Что это за слова? Почему Господь не отвечает сразу? Почему пишет?

Евангелие не открывает нам содержания написанного. Но именно эта пауза, это молчание Христа, наполненное действием, дает самый глубокий ответ. Попробуем прикоснуться к этой тайне.

Что говорит Евангелие и чего оно не говорит?

В Евангелии от Иоанна читаем: «...Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле...» (Ин. 8:6). И далее: «И опять, наклонившись низко, писал на земле» (Ин. 8:8). Больше – ни слова. Никакого уточнения. Ни намека на содержание. Только – «писал».

Это единственный случай в Евангелии, где упомянуто, что Христос что-либо пишет Своей рукой. Он не писал Евангелий, не оставлял записей. Только этот момент. И он – полон смысла.

Почему Христос молчит? Почему не отвечает на провокацию фарисеев? Почему не произносит защитной речи? Потому что суд над грешником совершается не в крике обвинителей, а в безмолвии совести. Он пишет на земле – там, где исчезают следы. Не высекает на камне, как Закон, а оставляет временный знак – обращенный не к толпе, а к сердцу каждого.

Христос наклоняется. Это не жест слабости. Это снисхождение. Он не спорит с жаждущими правосудия. Он дает им время – увидеть себя.

Что писал Христос: версии отцов и толкователей

Церковь никогда не утверждала с точностью, что именно было написано на земле рукой Спасителя. Но отцы и учителя Церкви размышляли над этим с осторожностью и трепетом. Их догадки – не сенсации, а духовные прозрения, укорененные в Писании и опыте молитвы.

Святой Иероним в одном из своих комментариев предположил, что Христос мог писать грехи обвинителей. Эта идея уходит корнями в слова пророка Иеремии (Иер. 17:13) и говорит о том, что Бог знает сердце каждого. Прежде чем человек откроет уста, его совесть уже обличена. А значит – в этот момент Христос не столько защищает женщину, сколько показывает: каждый из вас не без греха.

Блаженный Августин осторожно комментирует:

«Господь склонился и писал пальцем на земле, чтобы показать, что Он склоняется к земле – к людям – с милостью, но пишет на пыли, а не на камне: потому что не для осуждения, а ради напоминания».

Возможно, Он писал не имена, не конкретные преступления, а слова Закона. Или заповеди. Чтобы дать понять: вы судите по букве, забывая о духе. Вы – не судьи, вы сами подсудимые.

Некоторые византийские толкователи предполагали, что написанное – это символическая тишина, ответ на испытание, в котором истина открывается не аргументами, а благодатью.

В любом случае, все эти версии учат нас, что Христос открывает грех не для осуждения, а для покаяния. Он пишет не на камне Закона, а на пыли сердца – той самой, из которой мы созданы.

Почему это было важно тогда – и важно сейчас

Евангелие – не хроника, это живое Слово, обращенное ко всем временам. Сцена с женщиной, взятой в прелюбодеянии, – не просто эпизод из иудейской жизни, а образ духовного состояния мира, в котором легко кидать камни, но трудно распознать собственное падение.

Христос не сказал женщине: «Ты не согрешила». Он сказал: «и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11).

В этом суть Божьей правды – не отрицание греха, а преодоление его через милость. Тогда, в тот день у храма, перед толпой, каждый услышал невысказанный приговор: «Ты тоже нуждаешься в прощении». А это значит: не ты – судия.

Почему это важно сейчас?

Потому что мы, как фарисеи и книжники, часто хотим справедливости, но не милости. Мы готовы обличать, но не готовы плакать о чужом падении, как о своем. Мы умеем видеть чужой грех, но не знаем, как встать рядом с этим человеком – не оправдывая, но сострадая.

Христос пишет на земле – и ветер стирает Его слова. Потому что Он не оставляет уличающих надписей. Он не зафиксировал грех. Он оставил пространство для покаяния, для будущего, в котором человек сможет жить иначе.

Вот почему это важно – тогда и теперь. Потому что пока еще есть земля, по которой мы ходим, пока есть дыхание – еще можно услышать голос: «Иди, и впредь не греши». И не только услышать, но и прожить эти слова – как надежду.

Комментарии 0